【 竹の割れるがごとく 】

- 晋軍の来寇が始まったのは、279年のことである。なお、この征呉戦については、呉書だけでは足りない。征服する側の晋書の記述も必要となる。が、残念な事に晋書の完訳がないので、玉川さんのHP【玉屋】様(2015年現在確認取れず)・菅原さんが代表を務める【解体晋書】様、そして【黄虎洞】の中林教授の著書など、晋書の記述を取り扱っているページから引用させていただいて、記述をしていくことにしたい。

- 晋内部で最も、征呉積極派だったのが征南大将軍・羊祜である。羊祜は歩闡の反乱後は、荊州を巡って陸抗と対峙していたが、274年に陸抗が死去すると、今こそ呉征圧の絶好の好機と考え、276年に征呉の上奏を行う。が、この時の征呉の上奏は賈充らの反対より、実行にはいたらなかった。まさに呉は晋内部の意見の対立によって命を長らえて来たのである。

- しかし278年に、羊祜が後任に鎮南大将軍の杜預を推薦して死亡すると、一気に武帝は征呉に傾く。武帝はあえて、征呉反対派の中心人物である賈充を征呉軍の総司令官に任命。固辞する賈充に対して『お前がやらないなら俺が軍を率いる』と言って、ついに晋の征呉軍が結成されたのである。その軍の全容は

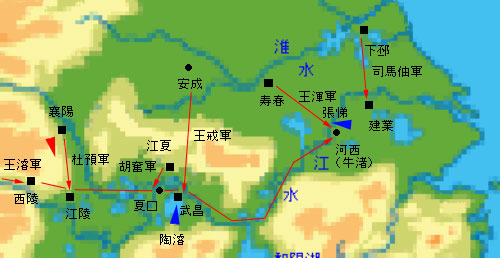

という、6方面からの侵入に中軍が襄陽に駐屯という最大級の陣容である。晋軍の陣容 侵攻方面 対応した呉軍 都督徐州諸軍事・司馬伷 下邳→建業 不明 都督揚州諸軍事・王渾

揚州刺史・周俊寿春→河西(牛渚) 武威将軍・周興 豫州刺史・王戒 安成→武昌 京口督・陶濬 平南将軍・胡奮 江夏→夏口 不明 都督荊州諸軍事・杜預 襄陽→江陵 江陵督・伍延 都督益梁二州諸軍事・王濬

広武将軍・唐彬成都→長江を下降 西陵都督・留憲

西陵監・鄭広

征南将軍・成薊

夷道監・陸晏

水軍都督・陸景大都督・賈充 中軍として襄陽に駐屯 不明  それに対して、呉の方では各地の守備部隊に加え、郭馬の乱討伐に向かっていた陶濬(とうしゅん)が、武昌に駐屯。さらに丞相・張悌(ちょうてい)・副軍師・諸葛靚と護軍将軍・孫震(そんしん)・丹楊太守・沈瑩(しんえい)ら三万の軍が長江を渡り、城陽都尉の張喬(ちょうきょう)を破り、牛渚に侵入していた周俊・張翰軍と対峙していた。

それに対して、呉の方では各地の守備部隊に加え、郭馬の乱討伐に向かっていた陶濬(とうしゅん)が、武昌に駐屯。さらに丞相・張悌(ちょうてい)・副軍師・諸葛靚と護軍将軍・孫震(そんしん)・丹楊太守・沈瑩(しんえい)ら三万の軍が長江を渡り、城陽都尉の張喬(ちょうきょう)を破り、牛渚に侵入していた周俊・張翰軍と対峙していた。

- この晋軍の6方面軍のうち、最も凄まじい勢いで侵入したのは、成都から水軍を率いて長江を下っていった王濬(おうしゅん)軍である。元々、陸抗が憂慮していたように西陵こそ巴蜀方面からの侵入に対抗する呉の一大防御拠点であり、ここを守りきる事が国防の最重要課題であった。が、孫晧は歩闡の乱の鎮圧後、慢心に陥り、長江上流から流れていた大量の軍船の木屑を発見した建平郡太守・吾彦(ごげん)が『晋は呉征圧をもくろんでおり、建平の兵員を増やしてほしい』と上奏しても、全く意に介さなかった。そうした状況の中、王濬率いる晋の水軍は、西陵・夷道の守備軍を相次いで撃破、杜預軍も江陵にて江陵督・伍延(ごえん)軍を撃破した。

- こうして武昌以東の長江流域は全て征圧され、武昌に駐屯していた陶濬軍も建業に撤退した。その武昌で杜預は有名な『破竹の勢い』の故事成語を言い放ち、一気に呉の征圧を決意する。その裏には、大都督・賈充が征呉戦の中止を上奏しており、素早く決着をつけるために、一気に呉を征圧したいという杜預の政治的駆け引きもあるようである。

- こうして、呉の健在の部隊は張悌軍のみとなっていた。この張悌軍の動向は、注の『晋紀』と『襄陽記』にあるが、微妙に異なっている。『晋紀』では、張悌軍は城陽都尉の張喬を破ったあと、討呉将軍・張翰軍・揚州刺史・周俊軍と相次いで対峙、版橋の戦いで壊滅的打撃を受け、張悌らは捕虜になったとある。一般的には『襄陽紀』の記述の方が有名だろう。

- 張悌軍が牛渚まで進んだ時、従軍していた沈瑩(しんえい)は、『ここで晋軍を待ち受けて、一戦すべき』と進言する。それに対して張悌は決死の言葉を返す。『呉が滅びかかっている事は、全ての者が知っている。それにここで晋軍を待ち受けても、下手をすれば、兵たちが不安におののいて、もうまとめて行くことはできないだろう。それより今は軍を進めて死力を尽くして戦う時だ。もしお前の言うようにすれば、戦わずして晋に降伏する事になるだろう。国家の危機に対して一人も命を捧げる者がいないのは恥ずかしい事ではないか。』こうして張悌軍は決死の突撃を決行するが、周旨(しゅうし)軍に敗れ大敗を喫する。諸葛靚は張悌の手を引っ張り退却させようとするが、張悌は『仲思(諸葛靚)殿、私は今日ここで死ぬべきなのだ。私は貴方の祖先の諸葛亮殿に推挙された。その賢者の知恵に背く事がどうしてできるか。国家のために殉じるのだ。そんな風に私を引っ張らないでくれ。』と言う。諸葛靚は涙を流して手を離した。そして百歩ばかり行った時に張悌が晋の軍に殺されるのが目に入ったと言う。

- この張悌の烈死により、ほぼ呉の抵抗勢力は失われたと言っていいだろう。王濬軍は長躯して長江駆け下る。そんな中、建業では未だ内紛のさなかであった。殿中にいた側近数百名が孫晧に叩頭して宦官・岑昏(しんこん)を殺すように願い出たのである。確かに岑昏は国政を壟断していたが、晋軍が大挙して押し寄せている時に一人の人間を殺すかどうかが重要な訳もない。

- その後、武昌に駐屯していた陶濬(とうしゅん)が帰還、『蜀の船は皆、小型船なので、二万の兵と大船をお貸しいただければ、打ち破る事もできます。』と最後の決戦を上奏する。こうして、陶濬に総指揮官の旗印が与えられるが、時すでに遅しであった。決戦に向かうはずの兵たちが夜の内にみな逃亡してしまったのである。これでは大船があっても戦う事もできるはずがなく、ついに孫晧は晋への投降を決意するのである。 ▲▼