【 横江将軍魯粛 】

- 周瑜が死んだのがおそらく、210年の中期(あるいは初期)である。そして、その209年から210年の間こそ、急速に劉備が実力をつけた期間であった。だが一方で、劉備と孫権は209年までは対曹操共同戦線を取っている。つまり非常時であり領有権の境目があやふやだった。この状態をここでは【連立政権】と呼ぶ。

- 周瑜は連立の維持を考えた。そのためには劉備を名実共に孫呉陣営に取り込む必要があり、その方策が劉備擁立であると考える。だが魯粛は違った。彼は孫権を皇帝とする事に心血を注いでおり、劉備はそのための駒である。駒を最大限に活用するという考えで思考を巡らしている。

- 孫策の独立期を思い浮かべてほしい。急速に江東で実力をつけた孫一門に対して、袁術は有効な手だてが取れず自滅した。結局、丹楊攻撃は袁術軍で行ったにも関わらず、孫陣営に乗っ取られたのである。魯粛の荊州貸与策は、こうした現実を踏まえ、完全に孫呉が荊州での権益を失う前に、その権益を保留した状態のままキープする策であったと考える。

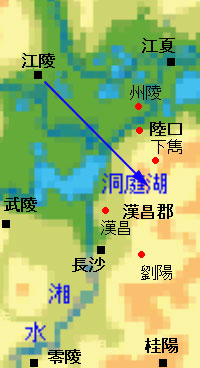

- さらに魯粛が辛辣なのは、劉備が完全に荊州での権益を確立するかしないかの時期に【貸与】を行い、江陵城一つの問題を荊州全体の問題に拡大したという点だ。実際には江陵貸与と言っても、江陵から撤退した魯粛は、これまた領土区分が明確でない長沙郡・陸口に駐屯しており、孫権は長沙郡を分割して新たに漢昌郡を作った。その郡都が陸口になる。長沙は本来、劉備が切り取った土地と言って良いが、おそらく劉備は長沙の郡都は攻めたが、長沙全体の支配権を確立するには到ってなかった。一方で劉備は関羽・張飛を長江北岸に駐屯させており、これまた南郡の領土の境目が明確でない。そもそも、江陵・南部四郡の制圧に際して、孫・劉の軍の区別もあいまいで、周瑜が関羽・張飛を率いたり、劉備に周瑜から兵の補充が行われたりした可能性が高い。その状態、つまりカオス状態から、戦線が落ち着き秩序が構築されつつある段階。それが210年であり、その秩序を構築させる段階で、荊州では劉備の方が有利な秩序を構築しつつあった。その段階で、魯粛は、孫呉が対曹操戦線の矢面に立ったという実績を最大限に保留して、【荊州を貸与した】のである。

- 呉書の記述が【天子になったつもり論】で書かれている(特に魯粛伝は)可能性を考慮すれば、呉書の言う【荊州貸与】と言うのは、まるっきりでたらめではないか?と考える事もできる。つまり史書が書かれた段階で時間軸を拡大解釈したと言う事だ。(孫権が皇帝であるならば、中華の土地は総て孫権の物であり、他の群雄が支配している土地は借用しているだけである。)だが、蜀書の方の記述ですら【借りる・返す】という記述が為されており、当時からなんらかの借用があったという印象を受ける。これは当時、劉備が荊州での権益を確立しつつあったという状況を考えればトリックに近い。そのトリックを仕掛けた人間は誰か?は明白だろう。実際、荊州貸与という言葉を使い出したのは魯粛である。魯粛は義だの忠だのという価値観を尊重する人間ではない。が、一方で他者が義・忠の価値観を持つ事は利用した。義を重んじて呉は劉備に荊州を貸与するのだ・・と。その後の魯粛の対蜀外交は根本はその【義の押しつけ】と考えると自然に流れる。そうではなく、魯粛が本気で【劉備に力を付けさせるために江陵を立ち退いた】のだとしたら、この男は正真正銘のお人好しであると言って良い。だが、この男がそんなタマであるはずがない。このまま江陵に駐屯しても、守りきる自信も統治する自信もなかったので、借用という言葉を使って立ち退いたのである。権益はキープしたままで。

- 話を戻す。周瑜の死後、魯粛は周瑜の軍勢四千と奉邑四県を引き継ぎ、江陵に駐屯した。意外なほどに周瑜の兵力が少ない事が分かる。江陵攻略戦の際に多くの兵員が死傷したと孫権伝にあり、その傷が癒えないままだったのだ。本来なら江陵を制圧した時点で、土着豪族を手懐けて兵員の増強が行われるだろうが、実際には劉備に人材が流れたため、江陵に駐屯した孫呉軍は、ほとんど孤立状態であったと言って良い。また周瑜の奉邑四県は江陵から距離があり、劉備との境界も定かではなかったため、うまく機能していなかったのではないだろうか?

魯粛が周瑜の軍を引き継ぐと同時に、江夏太守であった程普が南郡太守に移動となっており、この時点では孫権は南郡・江陵を手放す気はない。だが、210年のうちに魯粛の【荊州貸与策】が実行に移され、魯粛は新たに新設された漢昌郡太守となり、陸口に駐屯する。程普は再び江夏太守に戻る。魯粛が太守となった漢昌郡はおそらく、下雋・漢昌・劉陽・州陵と言った魯粛が引き継いだ奉邑4県を領土に含んでいる。ここでも魯粛が劉備にその権益を乗っ取られる前に権益のキープを行った事が分かる。この策は大いに当たり、魯粛が引き継いだ時点で四千しかなかった軍勢は一万を越えるようになった。これは魯粛が漢昌郡の統治に成功したという事であり、江陵での孫呉の基盤は確立されなかったが、江夏・それに長沙の揚州寄りの部分(つまり漢昌郡)では、孫呉が基盤を築くのに成功したという事を意味している。同時に江陵での権益も魯粛が【貸与】した事でキープされた状態である。魯粛は赤壁以前は勢力範囲外だった漢昌郡に移動したのだから、この【貸与】は実際ペテンのようなモンだ。この実績が評価され、魯粛は偏将軍に昇進した。

魯粛が周瑜の軍を引き継ぐと同時に、江夏太守であった程普が南郡太守に移動となっており、この時点では孫権は南郡・江陵を手放す気はない。だが、210年のうちに魯粛の【荊州貸与策】が実行に移され、魯粛は新たに新設された漢昌郡太守となり、陸口に駐屯する。程普は再び江夏太守に戻る。魯粛が太守となった漢昌郡はおそらく、下雋・漢昌・劉陽・州陵と言った魯粛が引き継いだ奉邑4県を領土に含んでいる。ここでも魯粛が劉備にその権益を乗っ取られる前に権益のキープを行った事が分かる。この策は大いに当たり、魯粛が引き継いだ時点で四千しかなかった軍勢は一万を越えるようになった。これは魯粛が漢昌郡の統治に成功したという事であり、江陵での孫呉の基盤は確立されなかったが、江夏・それに長沙の揚州寄りの部分(つまり漢昌郡)では、孫呉が基盤を築くのに成功したという事を意味している。同時に江陵での権益も魯粛が【貸与】した事でキープされた状態である。魯粛は赤壁以前は勢力範囲外だった漢昌郡に移動したのだから、この【貸与】は実際ペテンのようなモンだ。この実績が評価され、魯粛は偏将軍に昇進した。

- 214年には、孫権に従って皖城攻撃に参加。この皖城攻撃で呂蒙がいよいよ将帥としての名声を確立し、周瑜とはまた違ったタイプの将帥が出現しようとしていた。呂蒙は当時からすでに、対劉備強行派である。魯粛は陸口に駐屯する事が決まった際に呂蒙の駐屯地を訪れている。おそらく、漢昌郡太守の辞令を受け陸口に戻る途中の事だろう。呂蒙に関羽に対する対策を聞かれた魯粛は「臨機応変に対応するさ。」と答えるが、呂蒙は、具体的な対関羽対策を五策述べ、魯粛を感心させている。この時、友となる事を二人は約束しているのだが、この呂蒙の関羽対策と言うのは、明らかに荊州武力制圧のための方策論であり、もし魯粛が対劉備穏和路線の人物であるなら、これを聞いて感心するはずがない。つまる所、最終的には魯粛も荊州を併呑する気なのだ。ただし、軍事面ではあまり才能のない魯粛は具体的な戦術論は持ち得ず、その点で呂蒙の策に感心した訳である。

- 魯粛も皖城攻撃では功績を立てたようで、その後、横江将軍に昇進している。魯粛はこの時期に、軍を率いて戦うという経験を持った。まあ形がついたと言う程度である。ただし、軍略は別にしても【軍律には厳しかった】と注の呉書にあり、部隊長として合格点は挙げて良いだろう。

- さて、211年から214年までの状況を追う。当時、劉備は蜀入し益州制圧作戦を敢行中。まるでその援護をするかのような形で、曹操と孫権は合肥・濡須で激闘を繰り広げた。劉備伝には、濡須に攻撃を受けた孫権が劉備に救援を要請したとあり、劉備もそれを受けて【唇と歯のような関係】である孫呉救援を理由に劉璋から兵・物資の救援要請をしている。多分に劉備の計略と思えるが、この時期の孫呉と劉備の蜜月関係を表している記述ではある。魯粛もわざわざ、龐統の推薦文を劉備に書き記したりしており、こうした蜜月関係の構築に一役買っている。魯粛の【義を押しつける外交戦略】は成功していると言って良い。だが、この蜜月関係は215年になると、一気に破綻していく事となる。 ▲▼